Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya urusan sekolah atau pesantren, melainkan tanggung jawab bersama antara orang tua dan guru dua otoritas sosial yang memegang peran sentral dalam pembentukan karakter anak.

Orang tua adalah madrasah pertama, tempat anak belajar cinta, adab, dan nilai-nilai dasar kehidupan. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, guru adalah penerus peran kenabian waratsatul anbiya yang melanjutkan proses pendidikan menuju kematangan akal dan ruhani. Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menegaskan bahwa guru bukan hanya pengajar ilmu, tetapi juga penuntun jiwa (murabbi an-nafs), yang membantu murid menemukan jalan kebaikan melalui ilmu dan teladan.

Namun di era modern, sering muncul jarak antara dua otoritas ini. Sebagian orang tua menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan kepada sekolah, sementara sebagian lain menuntut hasil tanpa memahami keterbatasan guru. Padahal, menurut psikolog pendidikan Urie Bronfenbrenner (1979), perkembangan anak dipengaruhi oleh mikrosistem terdekatnya keluarga dan sekolah yang hanya dapat efektif bila saling berinteraksi positif.

Artinya, keberhasilan pendidikan tidak mungkin lahir dari salah satu pihak saja. Guru tidak dapat menggantikan kasih dan teladan orang tua di rumah, sebagaimana orang tua tidak dapat menggantikan pengalaman pembelajaran dan nilai sosial yang dibangun di sekolah.

Islam mengajarkan keseimbangan peran ini:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (QS. Al-Māidah: 2)

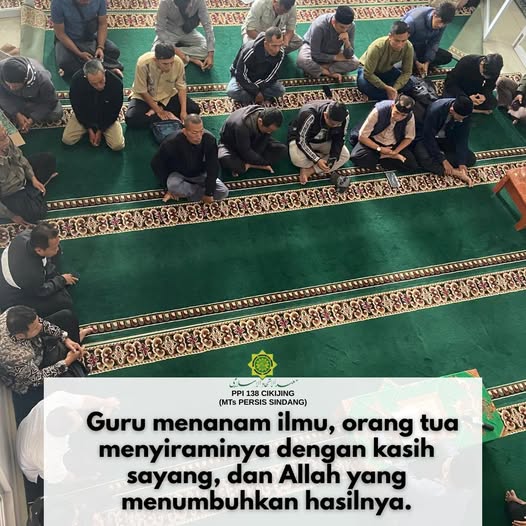

Ketika guru dan orang tua saling memahami, bukan saling menuntut, maka pendidikan menjadi kolaborasi spiritual — bukan sekadar institusi akademik. Di situlah keberkahan tumbuh, dan anak-anak menemukan arah hidupnya bukan karena dipaksa, tapi karena dibimbing dengan cinta dan teladan.

“Guru menanam ilmu, orang tua menyiraminya dengan kasih sayang, dan Allah yang menumbuhkan hasilnya”.

Askar_